CTとは

CTとはコンピューター断層撮影法(Computed Tomography)の略でエックス線を利用して、体(頭)の周りを回転しながら撮影する。その情報をコンピューターで解析し、体の精密な断層像を表示するものである。

原理

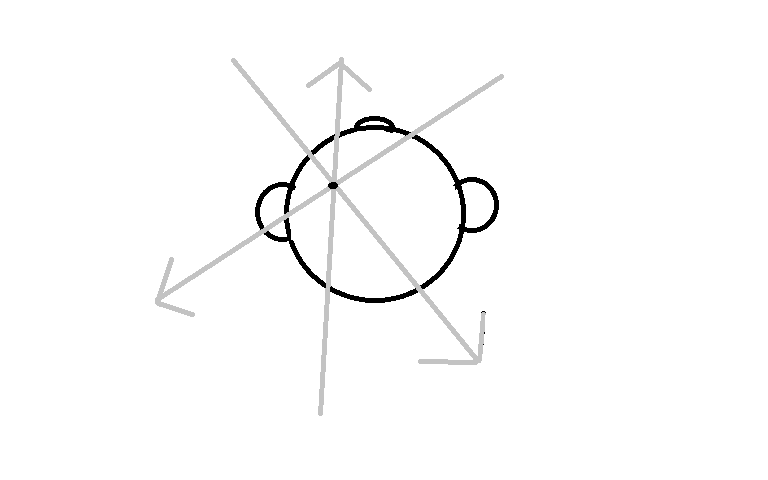

対象の周囲を線源と検出器が180°または360°、8~40秒回転しながら撮影する。検査対象は扇状にX線を受け(図)、放出されたX線は一部吸収されて減衰した後線源の反対に位置するX線検出装置に到達する。一回の検査あたり256~1024枚程度撮影し、30~100(枚/秒)の画像を収集し記録し測定される。そして、測定されたエックス線をコンピュータで解析し、一辺の長さが0.3~0.08mm程度の立方体として表示される。

歴史

ゴッドフリーハウンズフィールド氏が、アランコーマックの理論を基に最初に発明した。当初はガンマ線を用いた手段であったが、データ収集に何日間も要し、線量不足であったためX線を利用したところ脳内の白質と灰白質がはっきりと区別できるほどにまでに効率があがった。 EMI社が最初のEMIスキャナを1973年に商品化。米国や英国の大学病院などに設置された。開発当初は頭部専用のCT検査機ばかりだった。それはスキャンに要する時間が約 4 分と長いためである。その後,スキャン方式の進歩により短時間の検査が可能となり,EMI社からスキャン時間が20秒以下という全身用CTスキャナが開発された。わが国では,1975年には頭部用EMIスキャナが東京女子医科大学に設置されたのを始まりに,37台のCT装置が設置された。また,国内メーカーでもCT装置の開発は活発に行われた.東京女子医科大学にEMIスキャナが設置されたのが1973年の春だが,同年の秋,名古屋保健衛生大学(現在の藤田保健衛生大学)に国産CT装置第1号機である日立社製頭部CT装置が設置された。

歯科用コーンビームCTの長所・短所

- 装置がコンパクトで安価

- 高解像度である

- 短時間で三次元画像を構築できる

- 座ったままで撮影できる

- 軟組織の変化はあまり反映されない

- 撮影する範囲が狭く、限られている

- 歯科での保険適用は限定的である

CTの安全性

山道信之・糸瀬正通(まさみち)著『パーティカルボーンオグメンテーションー形態からみる難易度別アプローチー』によると、医療放射線で被曝することによって寿命が短縮する日数は6日と言われている。これはコーヒーと同じリスクである。ちなみに、アルコールは130日、タバコは2250日。さらに、生涯独身だと3500日もの損害となる。したがって医療被曝のリスクは非常に低くそれに得られる情報は非常に大きいと言える。