![]()

問題はいかがだったでしょうか? まず足がかりとして、医学的にはどのように鑑別する指針が設けられているのかを調べました。 我々は実際に歯周病または歯肉癌と診断されたX線写真を見てみることにしました。 |

![]()

それでは、今回の研究室配属でどう学んだのかを紹介していきたいと思います。

はじめにどこに着目するといいのでしょう?

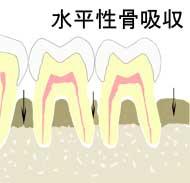

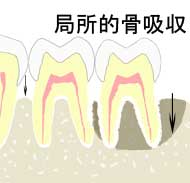

それは辺縁の骨の高さに対する病変部位の骨吸収量です。

|

歯周病であれば、多くの場合水平的に骨が吸収されるため、数歯に渡って同等に骨が吸収されています。 |

|

一方、歯肉癌では一歯二歯程度の範囲に局所的に、そして単発的に周囲の骨レベルに比して明らかに下がっている所見がよく認められます。 |

|

他にも、隣在歯が欠損していると、歯並びが乱れ外力が加わりやすくなり、清掃がむずかしく、歯周病が進行しやすくなります。

ここまでは、歯周病か歯肉癌かという分け方で見てきましたが、両方というものも存在します。 |

![]()

今回の目的は「歯周病と歯肉癌のエックス線写真でより明確な鑑別指針を探ろう」というものでしたが、結果から言ってしまうと、残念ながら「これ!」といった明文化できるようなものを見つけることは叶いませんでした。

|